REHSE(Research for Environment, Health and Safety Education)は新しい実験研究を推進するための教育手法の改善および実験作業環境の整備を目指すNPO法人です。

「学」(ユーザー)と「産」(サプライヤー)が協力して、ユニークな活動を幅広く展開しています。

REHSE紹介ビデオ

それぞれのビデオは右下のコントロールボタンから全画面表示が可能です。

「面白い」環境安全教育

REHSEでは面白く、分かりやすく、幅広く、印象に残る講習、講義を目指し、様々な講習、講義を行っています。

出張講義

<講習メニュー例>

安全教育ツールの開発

火災映像、地震映像、実験事故を模した映像など、様々な教育用のツールを開発しています。

これらのコンテンツはREHSE主催の講習会で活用されています。

コンテンツの例は上記「REHSE紹介ビデオ」教育用動画コンテンツの例をご参考ください。

セミナー「REHSeminar」

REHSEでは実験研究現場の環境安全に関連する実践的なテーマを取り上げ、ユーザーとサプライヤーがグループ演習形式で学ぶ勉強会を開催しています。

これまでのテーマ例

「フード屋」シリーズ

ヒュームフード等の「局所排気装置」が安全に使えるように、簡単に知識やヒントを得られるコンテンツを作成しました。

※それぞれのコンテンツはバナーをクリックしてください。

「フード屋の魂」

知っておくべき局所排気装置に関する基本的情報を集約!

「フード屋の業」

局所排気装置等の点検の重要性とトラブル対応の解説を集約!

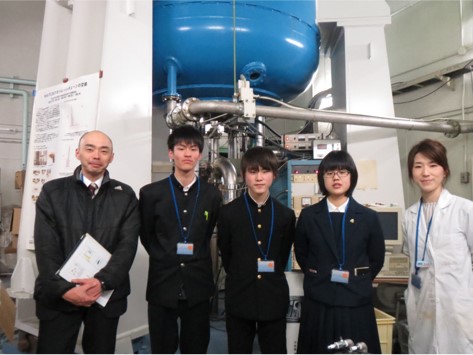

高校生自主研究活動支援

REHSEでは高校生が行う環境安全や様々なリスクに関する研究活動を支援しています。

高校生自らが研究テーマを決め、調査や実験などの活動を行います。各高校にはREHSE会員の学識経験者がメンターとしてつき、高校生の研究活動を専門的な視点で支援します。

1年を通じた研究の成果を報告書としてまとめ、最終審査を通過した高校は3月に一堂に会して、研究施設の見学や合宿型の交流会、そして最終発表会を行います。 最終発表会は、例年、東京大学で開催され、研究の内容、プレゼンテーション力、他校の発表に対する質疑等を総合的に評価し、最優秀校と優秀校が決定します。

毎年、10校を超える高校からの申込があり、年々、高校生の研究自体はもちろん、成果発表会のレベルも上がっています。

本事業は今年で第8回を数えます。

参加高校やテーマなどはそれぞれの年度のページをご覧ください。

2020年度(令和2年度)→今年度も開始しています!

2019年度(令和元年度)

2018年度(平成30年度)

2017年度(平成29年度)

2016年度(平成28年度)

2015年度(平成27年度)

2014年度(平成26年度)

2013年度(平成25年度)

(左から)施設見学、合宿形式の交流会、成果発表会、全員で記念撮影

フリーペーパー「研究生活」

「実験研究を安全に行うために何を考え、何をすべきなのか・・・」

『研究生活』は安全な実験研究環境を考える上で有益な情報を読みやすい記事で紹介するフリーペーパーです。

年に2回(1月と7月)に発行しており、これまでに14号発刊しています。

これまでの発行号はこちらへ

「研究生活」のメインコンテンツ

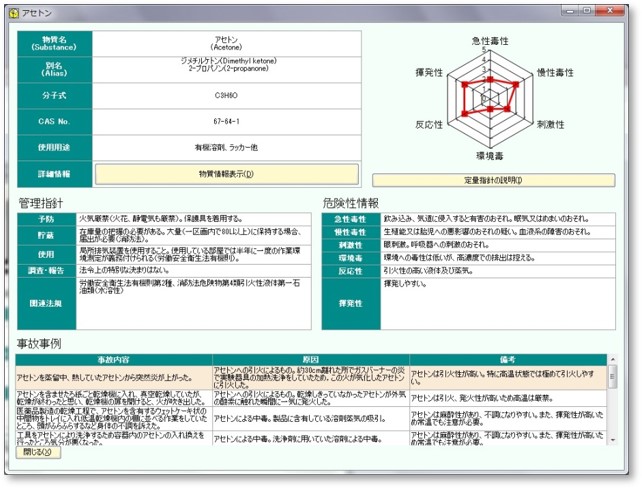

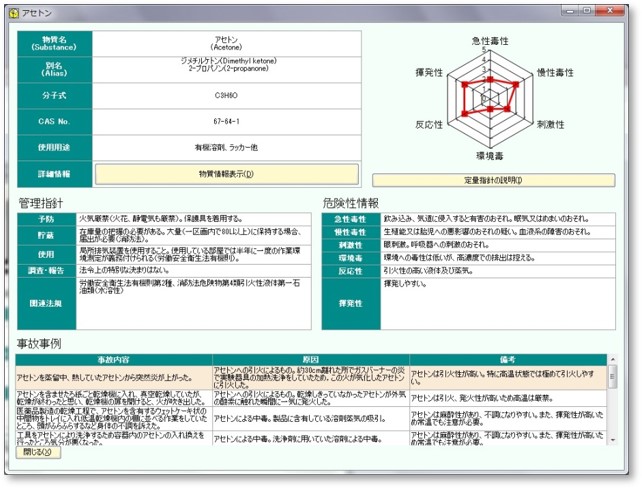

化学物質リスク情報可視化システム「VICRi」

「VICRi」(Visualized Information of Chemical Risks)は化学物質の危険有害性情報が簡易に取得できるシステムとして開発されたものです。

大学や研究機関で多く保持している化学物質や事故がよく起こる化学物質を中心に347種の物質情報を載せたシステムをリリースしました。

サンプルページはこちらへ

「VICRi」の特長!

実際の取り扱い時に必要な具体的な管理方法、法令を載せています。

危険有害性を可視的に且つ定量的に把握するため、レーダーチャートを用いた図表示を行っています。パッと見て危険性のイメージができます。

原因で起こった事故、ヒヤリハットを化学物質単位で表示しています。

※2020年10月現在、データの更新作業等を行う予定のため、販売を一端停止しております。

お問い合わせは下記のREHSE事務局までお寄せください。

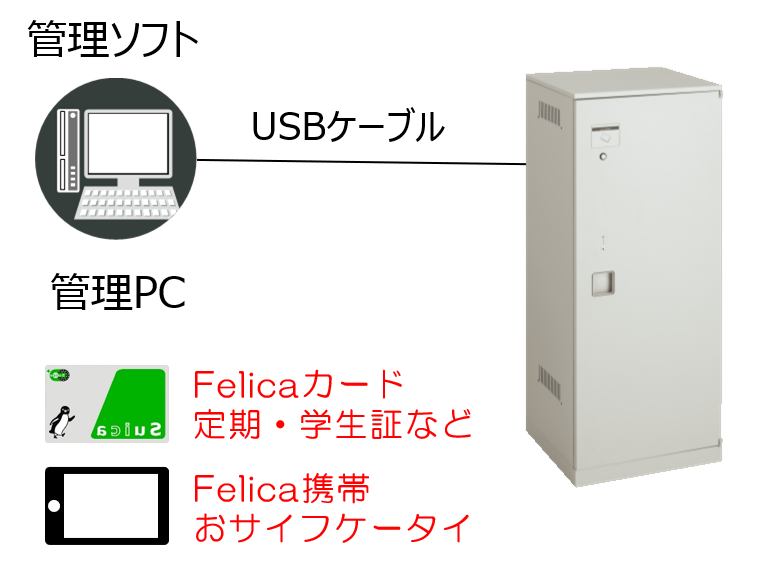

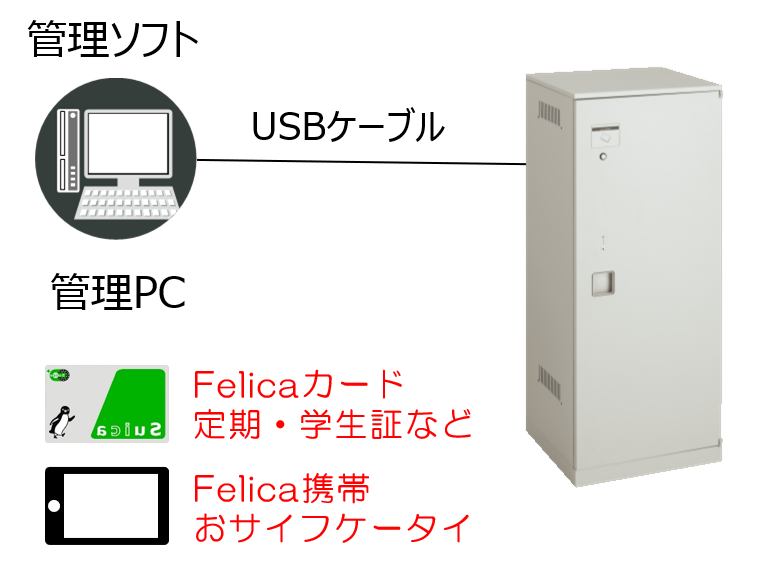

認証型試薬庫(Felicaカード)

確実な薬品管理を支援するために、試薬庫を開発しています。

認証型試薬庫(Felicaカード)の特長!

登録されたFelicaのみで認証開閉。

鍵管理者が不要、使用履歴(ログ)はPCで確認。

乾電池式で設置場所を選ばない。

■基本システム構成

REHSE紹介ビデオ

それぞれのビデオは右下のコントロールボタンから全画面表示が可能です。

| 紹介

REHSEとは REHSEの活動目的と具体的な活動を紹介するビデオです。 (4分23秒)(音声なし) |

| 安全教育

研究現場の安全教育で悩んでいませんか? 大島理事長/東京大学教授によるREHSEの考える安全教育を語ったプレゼンテーションです。 (10分07秒)(音声あり) 安全教育の内容等は以下の「環境安全教育」のタブもご参考ください。 |

| 安全教育

教育用動画コンテンツの例 REHSEが作成している安全教育用の動画コンテンツのいくつかを紹介します。 (1分40秒)(音声なし) 安全教育の内容等は以下の「環境安全教育」のタブもご参考ください。 |

| 開発

局所排気装置を安全に使うために ~フード屋の業~ REHSE会員であるサプライヤーと共同で開発したコンテンツの紹介です。 (3分07秒)(音声あり) 詳細は以下の「ヒュームフード」のタブもご参考ください。 |

| 支援

高校生支援事業 REHSEが支援する高校生自主研究活動支援プロジェクトの紹介です。 (1分51秒)(音声あり) 詳細は以下の「高校生支援」のタブもご参考ください。 |

| 冊子

フリーペーパー「研究生活」 REHSEで半年毎に発刊するフリーペーパーの紹介です。 (1分28秒)(音声あり) 詳細は以下の「研究生活」のタブもご参考ください。 |

| 開発

Felica式の試薬庫 REHSE会員であるサプライヤーと共同で開発した試薬庫の紹介です。 (1分45秒)(音声あり) 詳細は以下の「試薬庫」のタブもご参考ください。 |

メインコンテンツ紹介

※それぞれのコンテンツはタブをクリックしてください。「面白い」環境安全教育

REHSEでは面白く、分かりやすく、幅広く、印象に残る講習、講義を目指し、様々な講習、講義を行っています。

- 初学者のための安全講座

- 廃棄物だって大変です

- 正しいドラフトの使い方

- リスク管理トレーニング

- 化学薬品管理のツボ

- バイオ系のための安全講座

- 小学校理科授業における安全講座

これらのコンテンツはREHSE主催の講習会で活用されています。

コンテンツの例は上記「REHSE紹介ビデオ」教育用動画コンテンツの例をご参考ください。

セミナー「REHSeminar」

REHSEでは実験研究現場の環境安全に関連する実践的なテーマを取り上げ、ユーザーとサプライヤーがグループ演習形式で学ぶ勉強会を開催しています。

-

※テーマの詳細についてはこちらをご覧ください。

-

「今後のラボデザインのあり方とは」 (令和2年2月17日 in 東京)

-

「ヒュームフードを考えよう」 (平成31年2月4日 in 東京)

- 第1回 「実験室デザインを検証してみよう」 (平成29年9月26日 in 大阪)

- 第2回 「リスク管理と危機管理」(平成30年1月23日 in 東京)

- 第1回 「実験研究におけるリスクアセスメントとは」 (平成28年4月28日 in 東京)

- 第2回 「合理的な実験室計画の考え方」(平成28年7月28日 in 大阪)

- 第3回 「情報・コンテンツの共有と活用」(平成28年10月31日 in 東京)

- 第4回 「創造性と自主的リスク管理のバランス」(平成29年1月26日 in 名古屋)

2019年度

2018年度

2017年度

2016年度 全4回シリーズ

「フード屋」シリーズ

ヒュームフード等の「局所排気装置」が安全に使えるように、簡単に知識やヒントを得られるコンテンツを作成しました。

※それぞれのコンテンツはバナーをクリックしてください。

高校生自主研究活動支援

REHSEでは高校生が行う環境安全や様々なリスクに関する研究活動を支援しています。

高校生自らが研究テーマを決め、調査や実験などの活動を行います。各高校にはREHSE会員の学識経験者がメンターとしてつき、高校生の研究活動を専門的な視点で支援します。

1年を通じた研究の成果を報告書としてまとめ、最終審査を通過した高校は3月に一堂に会して、研究施設の見学や合宿型の交流会、そして最終発表会を行います。 最終発表会は、例年、東京大学で開催され、研究の内容、プレゼンテーション力、他校の発表に対する質疑等を総合的に評価し、最優秀校と優秀校が決定します。

毎年、10校を超える高校からの申込があり、年々、高校生の研究自体はもちろん、成果発表会のレベルも上がっています。

本事業は今年で第8回を数えます。

参加高校やテーマなどはそれぞれの年度のページをご覧ください。

(左から)施設見学、合宿形式の交流会、成果発表会、全員で記念撮影

フリーペーパー「研究生活」

「実験研究を安全に行うために何を考え、何をすべきなのか・・・」

『研究生活』は安全な実験研究環境を考える上で有益な情報を読みやすい記事で紹介するフリーペーパーです。

年に2回(1月と7月)に発行しており、これまでに14号発刊しています。

これまでの発行号はこちらへ

-

「特集記事」

「地震」、「火災」、「化学物質による事故」等を実例を元に記事化! -

「安全研究調査隊」

「安全」に関するホットな研究情報をピックアップ! -

「事故総合研究所」

実際に起きた事故を分析! -

「REHSE's Information」

REHSEの活動報告です。 - その他、リレーエッセイ、4コマ漫画・・・

化学物質リスク情報可視化システム「VICRi」

「VICRi」(Visualized Information of Chemical Risks)は化学物質の危険有害性情報が簡易に取得できるシステムとして開発されたものです。

大学や研究機関で多く保持している化学物質や事故がよく起こる化学物質を中心に347種の物質情報を載せたシステムをリリースしました。

サンプルページはこちらへ

「VICRi」の特長!

※2020年10月現在、データの更新作業等を行う予定のため、販売を一端停止しております。

お問い合わせは下記のREHSE事務局までお寄せください。

認証型試薬庫(Felicaカード)

確実な薬品管理を支援するために、試薬庫を開発しています。

認証型試薬庫(Felicaカード)の特長!

■基本システム構成